百科生活 投稿

关于【潮汕祠堂讲究】,今天小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

- 内容导航:

- 1、潮汕祠堂讲究:一村一姓一祠堂,细说潮汕地区的“祠堂文化”

- 2、潮汕祠堂讲究,人生的起点与落点

1、潮汕祠堂讲究:一村一姓一祠堂,细说潮汕地区的“祠堂文化”

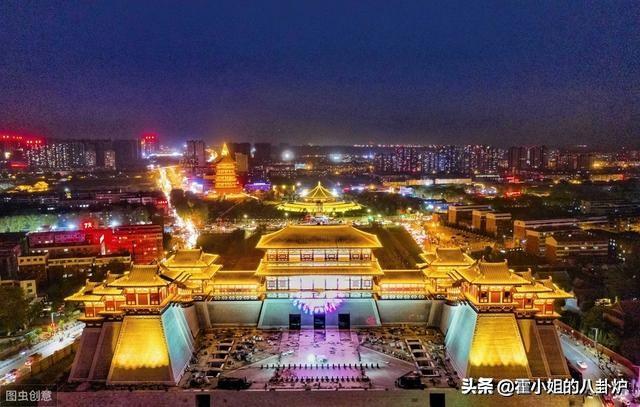

潮州古城

潮州广济桥

行走在海山之间、韩江两岸、“省尾国角”的潮汕,给人印象深刻的除了“舌尖上的美味”(特色小吃),当属于那一座座雕梁画栋、飞檐翘壁、富丽堂皇、威武庄严的乡村祠堂了。

自西晋衣冠南渡,中原人口便开始了数次大迁徙,背井离乡的人群,更注重纪念跨越万水千山、一路风尘朴朴、披荆斩棘重建新家园祖先的丰功伟绩,更将对前辈的频繁祭祀,当成教化后人、凝聚宗族的无形力量。于是千百年来,中原迁徙士族的后人在广袤的潮汕大地,一座座历史悠久、建筑精美、传承有序的村中最豪华、地位最高的建筑——家族祠堂,犹如雨后春笋般拔地而起,威严神圣地接受无数后辈的虔诚祭拜、文化传承、族规制约、香烟不绝……

唐詹琲《永嘉乱,衣冠南渡,流落南泉,作忆昔吟》

忆昔永嘉际,中原板荡年。

衣冠坠涂炭,舆辂染腥膻。

国势多危厄,宗人苦播迁。

南来频洒泪,渴骥每思泉。

1

潮汕“胶己人”的由来和迁徙历史。

以擅长经商而闻名于天下的潮汕人,是以潮州话为母语的汉族民系,主要分布在粤东沿海的潮州、汕头、揭阳、汕尾、丰顺等地,面积约1.5万平方公里,人口2500多万。由于人口密度大“地狭人稠”,为了生存发展,自古以来,潮汕人就有外出到世界各地经商的传统和习俗。据统计,目前全球海外有2000多万潮汕人活跃在世界各地。

潮汕人起源于古代中原,属于河洛人的一支。由于战争和天灾等因素,中原先民数次大迁徙来到韩江三角洲地区定居、生生不息。

最早有文献记载的是,秦始皇三十三年(公元前214年),秦帝国发动统一百越的战争,派兵守五岭,略取陆梁地,徙民到这里与百越人民杂居,落藉潮地,后再经赵佗的“和杂百越”措施,使人口得到交融繁衍。

晋代北方“八王之乱”战火蔓延,不少中原士族为躲避战祸,衣冠南渡,从福建晋江、江西赣州辗转来到这里,带来了中原文化。

据揭阳县《地名志》记载,靠桑浦山的乌美村就是创建于晋代的古村落。

“异哉,晋氏之有天下也!自雒阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓(唐刘知几《史通·邑里》)。”

南朝刘宋时的《宋书州郡志》记载:“义安郡领海阳、潮阳、绥安、海宁、义招5县,户数1119户,人口5522人”。

唐朝时期,潮州人口因大批中原人民、士卒迁入,人口有了较大发展。特别是陈政、陈元光父子率领的58姓军士来开辟漳潮,不少将士落籍于此。

“潮州户数增至4420户,人口26745人(《新唐书·地理志》)。

宋代由于靖康之变,中原地区兵燹频仍,不少官员庶民或转道福建前来,或流经江西迁入,他们创建村落择地而居,更是比比皆是,按《元丰九域志》记载,潮州已有74682户,是唐代户数的17倍。

到了明代,从福建迁居潮州的人口大增。据明郭春震的《潮州府志》所记,明洪武二十四年(公元1391年),海洋、潮阳、揭阳三县共有人口289,795人。到了万历二十年(公元1592年),据清朝吴颖的《潮州府志》记载,潮州已有人口540806人。

这些潮汕人以血缘为纽带、同宗同姓择地聚居,形成独具一格的宗族村落。

“今者强宗大姓所在多有,闽广之间,其俗尤重聚居,多或万余家,少亦数百家(清张海珊《聚民论》)。”

如晚清的吏部尚书许应骙、民国时期的粤军司令许崇智、教育家许崇清,鲁迅夫人许广平,他们的祖籍地就在潮汕地区揭阳的沟南村。

古都洛阳

潮州牌坊街

2

潮汕地区祠堂文化的历史由来。

中原外来移民定居潮汕之后,无论是敬祖祈福、还是传播忠君仁爱孝悌思想、认祖归宗、规范约束族人行为,建祠堂(公厅)开始成为一个大家族凝聚的共同要求。

潮汕地区的祠堂文化,可谓历史悠久,早在唐宋时期,潮汕已有祠堂出现。

“州(潮州)之有祠堂,自昌黎韩公始也。公刺潮凡八月,就有袁州之除,德泽在人,久而不磨,于是邦人祠之”;“宋咸平二年,陈文惠公潮,立公祠于州治之后(《永乐大典·卷五千三百四十三·祠庙》)。”

宋元以后,潮汕地区有官衔品级的贵族也纷纷设立祠堂,追祀先祖,当地出现了“望族营造屋庐,必建立家庙”(清乾隆《潮州府志》)。

然而,在明永乐之前,法令上只允许有官衔品级的达官贵族设立祠堂祭祀祖先,平民百姓建祠堂是不合合法的,只好建祖宅公厅。

到了明朝中叶,才正式允许庶民修建祠堂,因此潮汕民间修葺祠堂之风变得兴盛起来。

一时之间,潮州出现了“聚族而居,族必有祠”的空前盛况。

譬如潮州府澄海县的樟林镇,居然有大大小小祠堂51座,姓陈一族5899人,便有宗、支祠堂14个;姓林一族人口3230人,有宗、支祠堂9个。

潮汕地区,一些大的同姓宗族不仅建有统一的“祖祠”,而且各房系支派下面也建祠堂,叫做“支祠”。

彼时的祠堂建设还有一定规格限制,并非可以随心所欲建造。

大清律令曾对官员家庙作出如下规定:三品以上的高级官员,宗祠大堂可五开间,台阶五级,东西两庑各三间,有两重南门,院墙围起,并开东西侧门,如潮汕地区揭阳榕城的丁(日昌)府。

四品至七品的中级官员家庙,堂屋三开间,台阶三级,东西庑各一间。八九品小官的家庙堂屋则只一开间,台阶一级,院子只有一正门。

晚清至民国时期,各宗族在经济政治中心的城市,建大宗祠,并非完全展示宗族团结,家族人材济济,而是另有意图目的。

它都是由有权势官僚士绅倡办,非大多数人的愿望需求的,如潮州的方氏大宗祠,就由方耀所倡建,杏花村的原李氏大宗祠是李扬敬所牵头建起的,新歧的张氏大宗祠,是张瑞贵参与倡建的,以此来联系宗亲,捞取政治资本。

按照约定俗成的传统规矩,祠堂一般不住人,主要作族人祭祀祖先,商议本宗族大事,乃是一个庄严肃穆的场所。

一般管理祠堂都由宗族长房长支长辈负责(俗称“族长”),也有由有功名、有威望者主持,这要在祭祖后议事时付之公决而定。前者一般合乎宗法,后者则有利于工作,如两者能达到统一,则宗族规约便畅行于一族而无阻。

潮州拜老爷

祠堂内部场景

3

潮汕地区祠堂发挥的重要作用。

作为商议族内重要事务的场所,潮汕地区的祠堂还有以下重要职能和作用。

01祭祀祖先。这是祠规的大事,家庙祠堂就是祭祀之所。祠约要求族人虔诚地参加祭祀活动,“勿怠废先人祀”。以行孝道祈福泽,这是族人的精神支柱。

祭祀的日期有定期的,也有ト吉择日的。一般是清明扫墓,冬至于祠堂祭祖,也有元日或元宵节祭祖的(潮州归湖、畬族就是元宵夜关祠堂门祭祖的)。

祭祀的范围,则以入祠上祀范围而定,在宣读祝文中阐述清楚。至于儿孙得功名做大官,回乡感谢天恩,祠前竖旗杆,开多门祭祖先,是整个民族感到光荣的事,日期则由主事者确定。

在依仪祭祖之后,参加祭祀者按尊卑长幼向长辈尊长致敬,再聚餐吃供品。有些地方还分级人席,如揭阳登岗黄氏,吃供品席时,贡生以上功名者则两人一桌,秀オ四人一桌,六十岁高龄者八人一桌。有些地方祭后不聚餐,分“胙肉”而已。

胙肉,特指祭祀时供神的肉。宋代陆游在 《入蜀记》卷五:“招头盖三老之长,顾直差厚,每祭神,得胙肉倍众人。”

02制定乡规祖法约束族人。

之一,族人不准侵犯祠产和宗人财物。祠堂财物资产,虽属公有,但任何人都不能侵吞,潮汕很多氏族的族谱都有规定:“族人如有盗卖祠田,一经察出,除勒令备价赎还外,公同家法治处。”“重则处死,至少加倍罚款。”

宗族对于族人的私有财产,有保护它不受别人侵占盗窃而订立的规约,俗称“禁规”。如在两造收成之前,“严禁放鸡鸭下田”,“不准偷盗瓜果等农作物”。甚至在祠堂前演木偶戏,棚前挂出不准侵害偷盗农作物标本,以表示禁规严肃性,说明如有违禁者,要受严厉处理,罚款、罚戏、杖责和游街示众。

之二,乡规族法在族人的婚丧中也起着规范影响。在封建社会,男女不能自由恋爱,要有父母命媒妁言才定。有些宗族规定“男子定婚,女子许字,必谋于家长,既决而告庙”。还定下新婚第一年新娘应于元宵节到祠堂共拜祖宗,才被确认为本宗族成员。族规禁止同姓通婚,明文载入族谱。

丧礼则更加繁杂,说是尽孝道、守礼制。有些还规定居丧三年内,子女不准婚嫁的。然而也有些开明祖先。主张厚养薄葬的,如潮安仙乐村,杨氏九世祖,就立遗训规定丧事从简,得到子孙赞誉支持。

之三,族人纠纷要在桐堂解決,不得擅自告官,把族权视为“国法”。族人之间发生纠份,先到祠堂请族长或主事排解。“在祖宗神位前论曲直、剖是非”,是最严肃而具权威性的。

栽决审理不单是以情理为准则,而是要“以尊卑定逆顺、判曲直、定是非”。以维护尊卑名分,而偏祖尊长。在清代,族权在强化时期,族人若不服从宗族的处断,要受到族长的责治,若未经祠堂族长裁决而先告官的,要受到族法处理,说他邈视祖宗。其理由是族人先是宗族的属民,其次才是皇家的臣民,这就决定族人纠纷一定要过祠堂审理这关。如此一来,宗族祠堂实质上是一级基层政权,也是调解裁决机构,族长就是长官。所以,族人违抗族法者,族长便可在祠堂召开宗支主事人,商定对违犯族法乡约者进行处罚。处罚方式很多。

体罚:责打、祠前示众、向祖先长跪悔过。

罚钱(谷):对损坏祖业者,罚钱(谷)交付祠堂敬祖置业祭祀之用。

开除出宗族:不许入祠、入谱,开龛门告祖先禀(贬)出宗族(这是乡规族法的最严厉惩罚)。

祭祀祖先

祠堂的祖先牌位

03承担家族学校教育的职能。人才的昌盛与否,往往是家族盛衰的重要标志。因此各宗族在兴学育才方面,都定出不少措施,有的规定入学不收学费,好学而生活困难的优等学生,可从公租中按给生活补助;

为奖励族人步入仕途,对参加乡试的人,发给赴考路费,中举还有贺银。有的宗祠置有秀才田,族人中秀才、举人,回乡在祖祠开谒祖,晏请族亲长辈之后,经族长认可,每年可在秀才田的田租中分到一定数量租谷,以示奖励。如澄海县锡明公祠,于嘉庆二十五年(公元1820年),就倡买粮田5亩为书田,有新进庠生,均可分收田租,以此鼓励上进。也有不少发迹官员购田助学。如明代的大理寺卿林熙春,曾捐修赎佛寺田百商作为秀才“科试”的费用。

献捐田产助学的各地都有,甚至还将最神圣的祠堂拿作办学之用,有些还延续到现在。据文献记载,仅汕头庵埠镇辖内,清光绪三十年(公元1904年)至民国二十八年(公元1939年)。镇属小学81所,有40所以桐堂为校址,1939年至1949年有小学49所,以祠堂为校址的25所。解放后至1988年,镇有学校29所,尚有15所以祠堂为校址。足以说明宗族对兴学育才的支持。

据有关方志资料反映,潮汕在各方面重视兴学育才中,明清时期人才炽盛,明代潮州名人辈出,中进士者149名,有全国名列榜首的状元林大钦。

清自顺治八年(公元1657年)至乾隆二十年(公元1755年)的104年中潮州府中进士的125人,中举人701人,贡生1069人,三项共1895人。

04祠堂的无形凝聚组织力量,有效增强了家族(村寨)抗灾、御侮力量。

潮地处于南海之滨,风、涝、水、早等自然灾害频繁。当地为求生存,时刻不忘与天灾斗争。各村庄根据其不同的地理位置,组织修筑堤围、塘坝、涵闸,疏浚河道沟渠,以改善防洪排荡抗早的生产环境,这些庞大工程,一家一户很难完成,聚族而居的乡村,在宗祠公决之后,便能一致行动而促成。如揭阳金坑乡兴建沟渠、灌溉,改造石母山引水渠,由族人共同努力完成,使受益农田达300亩。在筑堤修坝时,除抽丁派工之外,宗祠还拨出租谷补贴民食。

宗族族长除领族人与天灾斗争外,也在争生存中与人祸斗。特别是在政局动荡之时,或是外敌内侵祸害严重时刻,各宗族首先是筑寨自卫。

“古时大乱,乡无不赛”( 《潮州志・兵防志》)。

明朝中叶,倭寇为害潮州甚剧,那时,各聚族而居的乡村,各自组织丁壮保卫家园。

风山有古赛,在盗贼猖时,乡人陈千山倡义守寨防贼,使贼不敢侵掠风山。到嘉靖庚申(公元1566年),倭夷入寇,陈干山的裔孙南野,也率众守寨抗倭。贼多次来犯,族人在陈南野率领督战下,无不以一当百。使贼受挫溃退(周硕勋《潮州府志》)。

抗倭名将戚继光雕像

祠堂建筑

4

潮汕地区闻名遐迩、享誉四方的几个祠堂。

01集潮州木雕艺术之大成的“已略黄公祠”。建于清光绪年间的潮州己略黄公祠,用料讲究,装饰精美,可谓清代潮州木雕艺术鼎盛时期的代表作。

己略黄公祠的木雕广泛采取了圆雕、沉雕、浮雕、镂空等不同手法,突破空间和时间的限制,表现了多层次的镂空复杂内容,把有限的画面变为广阔的空间,将不同时空的人、事、物、景集中于一个画面。还有在色彩上充分运用了黑漆装金、五彩装金、本色素雕等三大手法,使整座建筑物布局严谨、层次分明,受到著名古建专家郑孝燮予的高度评价,称之为空前绝后的“潮州木雕一绝”。

02明代建筑艺术的杰出代表,潮汕地区最大、最豪华的祠堂——下桥“胡氏祖祠”。

潮汕有谚语说:“下桥祠堂,棉湖厕缸。”以形容棉湖厕缸之大,下桥祠堂之恢宏。当地还流行着一个形象的比喻:“若将面条围祠一圈,吃量大的也食不完”,可见占地之规模巨大。

下桥“胡氏祖祠”,建筑宏伟,巍峨壮观,瑰丽堂皇。为潮汕地区各大祠堂之冠。它长49米,宽24.5米,建筑面积逾1200平方米;祠堂始建于明朝洪武至建文期间(公元1368-1399年)。其建筑材料汇集潮州木雕艺术、石刻艺术之精华,举世罕见。如后厅之楠木栋梁,大逾合抱,历时六百年而不朽,堪称奇迹,令人过目难忘。

从某种意义上而言,在潮汕地区,林林总总、星罗棋布的大小祠堂,俨然已成为潮人精神的享殿,宗族的荣光,流传至今更升华为一种祭祖祈福、凝聚人心的无形力量,源源不断的文化传承。

吴氏宗祠

祠堂正门

潮州牌坊建筑

2、潮汕祠堂讲究,人生的起点与落点

很多关于童年的回忆,都绕不过村里的祠堂。

祠堂是一个严肃的地方,但对孩子们来说,更像是一个乐园。他们在祠堂里追逐玩耍,在柱子之间像鱼儿一样穿梭,欢笑声回荡在庭院之间。要是祠堂关上了,孩子们就在祠堂前面空旷的大埕丢手绢、弹榄核、拍纸片、滚铁环。

有时候到河边挖来黏土,在祠堂一角围坐成一圈,把黏土捏成小动物、小手枪、小汽车等造型。小伙伴们经常玩的一个游戏就是摔泥泡,把黏土捏成碗状,碗口朝下猛地一扣,随着“噗”的一声响,泥碗破了一个大洞。你用拍扁的泥巴来补我的洞,我也一样用泥巴来补你的洞,洞破得大的得到的“补丁”越多,算是胜方。类似的游戏,还有很多。

捏糖人的老头喜欢把担子放在祠堂的门楼,用剪刀把一小团麦芽糖剪出造型,然后拉出一根管状的糖丝,嘴巴一吹,一只公鸡或者一只猴子瞬间膨胀起来,活灵活现。

还有那些换锅底的、修木桶的、修伞的、磨剪子戗菜刀的,都喜欢在祠堂门楼角落干活,因为可以遮风挡雨。孩子们围观在四周,睁着好奇的眼睛。

大概是1985年前后,村里给祠堂添置了一台彩电,自此,祠堂成为全村老小向往的娱乐场所。

那可是村里第一台彩电,进口的日立牌啊。为此,村里还郑重其事地让人在祠堂后墙上安装了一个电视柜,关机就上锁,锁匙由专人管理。毕竟那时候电视机很金贵,偷彩电的传说时有所闻。

那时候刚好村口国道扩建,道路两旁的树木砍伐之后,算作村里的公家财产。在树干中找出比较周正的,由村里木工制作成十条长约两米的长凳,在电视机前面摆成五排,气气派派,一个简易的播放厅就此告成。

一般说来,白天是不开电视机的。通常是晚上六点半,负责播放电视的愈贤老叔会准时打开祠堂侧门,然后再打开电视机。吃饱晚饭的小孩子鱼贯而入,要是有好节目就抢位子看,要是播放新闻就嬉闹追逐。

晚些时候,大人们陆续进场,有些是纯粹瞎转悠的,有些是等心爱的节目的,比如说有些人就等星期二晚八点的潮剧专场。

电视频道非常少,只有中央台、珠江台、岭南台、揭阳台四个频道。能够选择的节目非常有限,娱乐节目根本就没有。晚上七点到八点这一个小时,基本都是新闻,先是中央台的新闻联播,接着是省台新闻,然后是本地新闻。还好八点之后就是连续剧了。

我那时候也就十岁左右吧,也跟在人群中凑热闹。我看过《庚娘》,非常清楚地记得是南通电视台拍摄的。断断续续看过墨西哥的《诽谤》,没觉得剧情多好,就觉得墨西哥女人的眼珠子又圆又大的。此外,还有《济公》《射雕英雄传》《铁道游击队》《红楼梦》《夜幕下的哈尔滨》等连续剧。最激动人心的是播放《西游记》的时候,整个“播放厅”人头攒动,密密麻麻都是人,凳子不够坐就站着看。

有一年春夏之交的一个夜里,天气湿热,我正在看电视,一条虫子悄无声息爬进我的裤管,在大腿咬了两口,疼得要命 。脱掉长裤,抖了抖,赫然掉出一条斑斓的蜈蚣。

因为祠堂里有全村唯一的一台彩电,晚上到祠堂看电视成了全村小孩的第一选择。可是明天要上课啊,所以经常有父母到祠堂逮小孩回家睡觉。

掌管着电视柜钥匙的愈贤老叔是个单身老头,得过麻风病,手脚都异于常人,走路有些摇晃。村里为了照顾他,给了他这么一个闲职。愈贤老叔平时喜欢喝两口,有时候喝过头了就站在天井骂娘,骂社会不公平,骂一切看不惯的东西。有时候大家明明看电视看得好好的,忽然后面传来一阵叫骂声,不由嘀咕一声,愈贤老叔又喝多了。

2村里的祠堂,建立于清末戊戌年间。祠堂在不同时期发挥不同作用,比如做过学堂,也做过粮仓。我父亲小时候就在祠堂念过小学。大部分时间里,祠堂一直是议事议政的地方,祠堂东侧厢房,充当过相当长时间的村公所。祠堂屋顶有一个高音广播喇叭,一旦有要事通知,广播喇叭便响彻全村:“通知通知,各位村民同志请注意……”

年底年初,在祠堂里拜神,这个传统从以前到现在,一直不变。

我的细老叔,也就是我爷爷最小的弟弟,在乡里扮演的角色类似于古代的“祭酒”。

他深谙各种祭祀仪式,从“跋杯”(掷杯筊)、解签、择日到迎神、送神,各个环节都熟稔于胸。凡是涉及到拜神,没有人比他更清楚三牲、五果、斋菜、粿品、纸钱的讲究。须知吾乡拜神环节之繁复,可以上升为一门学科,仅纸钱一项,可以分为“说话钱”、“福钱”、“大金”、“大钱”、“银锭”、“小金”等等,各有用途,令人迷惑。

到了年底,细老叔的事情就多了起来。

他要到庙里“跋杯”择日送神,选好日子后就在墙头贴出告示。送神之日前一天,要安排人手将庙里的神位护送到祠堂正中间的香案之上。

正月里迎神,他要将神位请到祠堂供村民跪拜。村里新婚的后生,或是准备添丁者在神前许愿,希望今年求得麟儿,然后向细老叔领取糖狮子一只。若是遂愿,来年要送上一只更大的糖狮子,即为还愿。

以细老叔为首的几位老人,组成了一个小规模的“拜神理事会”。祠堂里忙上忙下的那几个老人,他们操持着村里的各种拜神仪式。他们要准备好各种材料,要安排人手帮忙,要登记各种收支,要在某个准确的时辰完成某项神秘的仪式。

我的四老叔,是村里公认最有文化的人。

他是中学语文老师,做过校长,会写毛笔字。他退休回家后,试图将文化的火种播进我们这个只有700多人的村子。

四老叔说服村领导,把祠堂打扫一番,再把墙壁刷得雪白,然后在墙壁上写上很多大字,比如爱国、民主之类。四老叔先在玻璃上写上字,在夜里用手电筒一照,投射在墙上的字体陡然变大,描出轮廓后再刷上红色油漆,斗大的字就这样写出来。果然是读书人办法多。四老叔又说服村领导,在祠堂厢房一边再隔出一间小屋子,办成一间小小的图书馆。他将自己的藏书奉献出来,又让村里出钱买一部分书。四老叔还出一个主意,动员村民捐书。那时候我已经读初中,觉得家里的小人书已经过时,就一股脑捐了出去。

就这样,一个小小的乡村图书馆就在祠堂里落成了,馆长当然是四老叔。

上面对我们村走在前头的文化建设表示满意,还特意发了奖状。

图书馆开始还有人凑热闹,借几本闲书看看,到后面借书的人就渐渐少了。一是图书馆的藏书量有限,二是村里爱读书的人真的不多。

四老叔过世后,图书馆很快被拆掉,里面的书籍也不知所踪。一想起这回事,我就后悔当初捐那么多书。

我读高中的时候,毛笔字写得还可以,于是接过四老叔的“文化事业”,过年时候给村里写春联,再贴到各个门楼、巷口。还有就是在正月里的祠堂门口,举办灯谜竞赛。可惜我们村子太小,有几个读书的也不见得有多喜欢猜谜,结果造成的局面就是,我出的谜语村里人猜不着,倒是外乡人来的人猜了不少。

不管怎么说,我们这一房也算是在祠堂里留下了一点印记。

3村里要是有人过世,祠堂便成了议事厅。

早在逝者弥留之际,一个非正式的治丧委员会已经准备得差不多,通常是由族里有声望的长者和得力后生组成。祠堂大门打开后,桌椅摆开,茶炉烧起来,各位主事人陆续坐下,丧事各项细节便提上议程。

只有经历过的人才懂得,丧事是一项非常考验主事人能力的事情,它关系到组织、统筹、接待、协调等管理能力。

首先,丧事是一件非常严肃的大事,有着各种各样的严格仪式,那些繁复礼节只有老人们才懂得。通常,吾乡葬礼一般要经过换寿服、上厅、发讣、报地头(向本地神庙告知)、买水(带上锅钵茶壶到河边,丢下硬币“买”回水,为死者举行沐浴礼)、入殓、成服、祭灵、戴孝、做功德、出殡、安葬、回灵、食“清洁桌”(相当于解秽酒)等诸多环节。那些该做,那些不该做,都有明确的边界。有些事情做错了,可能会影响到后面的吉凶运程。宗族里的老人在这一刻,充满权威感。

丧事也是一个和解的机会,对于那些平时和死者一家有龃龉的人,到祠堂送上一份纸仪,算是尽了一份心意。有的人会留下来,帮忙做一点事,或者坐着聊一会天,都是一种示好的姿态。自此,两家人的恩怨算是了结了。帮忙的人多,吊唁的人多,说明办事这家人面子大,人缘好。

出殡当天一大早,各路人马聚集到祠堂,被迅速动员起来,分工行事。

负责联系火葬场的、负责买菜的、负责接待的、负责端菜洗碗的、负责记录收支的……各种分工在有条不紊地进行着。

出殡归来后,众人回到祠堂坐着,就等着吃饭。祠堂里坐满了人,大家喝茶抽烟聊天,很多平时联系少的人又碰面了,不由寒暄起来。大家开始还略有憾意地谈起逝者,言及其生前的种种事迹,慢慢的,话题转向了工作、股市、楼市、升学等日常话题。

午饭通常在十点多就开始,菜一上,祠堂马上变成一个大食堂。大家找相熟的人凑到一块,找不到熟人的就随便坐,十几张台一下子坐满了人。渐渐的,气氛开始热烈,大家的注意力转到饭菜上,对厨师的手艺评头品足。在我们村吃过“死人饭”的都赞不绝口,一是我们村素来大方,二是厨师手艺好。凑到一起的年轻人,有的开始喝酒,啤的白的都有。酒一进肚,酒精迅速发挥作用,那一两桌的年轻人声音开始变大,甚至有人大笑喧闹起来。

祠堂里一扫之前的压抑气氛,甚至有一种如释重负的轻快,孩子们开心地喝着饮料,大人们卸下了悲戚的心情。就是那些逝者的至亲,也不见了之前的悲哀,换之的是疲惫。毕竟,绷紧的弦总要放松的。偶尔也有一两个悲伤至深的人,依然在强作欢颜。

酒过三巡,现场看来有些荒诞,有些戏剧化,悲伤的悼念活动仿佛一下子变成欢快的聚餐。

其实这一切都是可以理解的。

人总是要回归到正常的生活的轨迹上,情感上需要一些释放,需要一些过渡,更需要一些弥合。没有人愿意在丧事结束后还见到哭哭啼啼的人,想想逝者泉下有知,也是这般想法吧。及早从悲伤中抽身出来,回归正常的情绪,才是正理。

吃饭的间隙,主事人会给在场每位亲友发放回礼,通常是一个红色塑料袋,袋里包着一条毛巾、四颗糖果、一根红丝线,有时也会多一对“大吉”,即是柑。

饭后散伙,也有讲究,千万不可以告别或说“再见”,这是非常不吉利的事情。正确的做法是径直走掉就是。

曲终人散之后,就是收拾残局。炉头灶具、锅碗瓢盆洗刷完毕,和凳子椅子一起归类放进祠堂厢房。地上的垃圾在几把扫帚的努力下,一扫而光。两条水管接上水龙头,一阵冲刷,地面恢复清洁。

嘎吱一声,祠堂门关上了,一切又恢复平静。

4一些根深蒂固的观念在不断提醒,你就是这个村子的人。

外出的或者是住在城里乡亲,很多人会在送神、迎神等大日子赶回来。同村的一个朋友,每逢送神迎神之时,都不辞劳苦地开四五个小时的车,从外地风风火火赶回来。进香的人,在祠堂中厅神位之前虔诚跪下,向看不见的神明祈求庇佑,然后在香炉里郑重插下三炷香。

那一刻你明白了,无论你走得再远,你依然是这个村子的孩子。

年底送神,正月迎神,庙里的神位被请到祠堂中厅香案上面,进香的人络绎不绝。祠堂前面的大埕摆满了桌子,一张桌子代表着一户人家。一到天微微亮,拜神的乡亲挑着担子,把供品摆满桌子。天渐渐亮了,人渐渐多了,相熟的人打着招呼,平时各顾各的,现在有机会拉一会家常。一些新嫁娘被婆婆拉过来作介绍——这是某某老婶,这是刚娶过门的儿媳妇,来来来,猛猛叫老婶。虽然都是同一个村子的,依然看到很多陌生面孔,毕竟年轻人越来越多,人与人的距离越来越远。

拜神活动结束后,纸钱都集中在一个地方燃烧,成扎成捆的纸钱被扔进火堆里,火光冲天,热浪逼人。围观的人笑呵呵说:旺就好啊,旺就好啊。好像是整个仪式最后的升华,火越来越旺盛,气氛越发的热烈。纸灰在热空气的作用下,四处飘散,余韵袅袅。

端午节划龙舟,分散在各地的年轻人像飞鸟归巢一般赶回来。出发之前的清晨,全部人到祠堂神位之前进香,然后围坐在祠堂前面大埕上吃“龙舟饭”。饭后众人列队,村领导发表鼓舞士气的讲话,锣鼓响起,口号震天响……那一刻,是何等的热血沸腾,何等的激动人心。你坐的那条龙舟,也许认识不到一半的人,但你有强烈的归属感,你就是这个村子的一份子,不管谁来挑战,你都会拼尽全力。

大部分时间里,祠堂是安静的。

现在的祠堂,更像一个社区活动中心。村里购置了桌椅、茶具、乐器,可以打乒乓球和羽毛球,墙角的书柜里放着崭新的书籍。老人们有时会带着自己的孙子来祠堂转转。现在的祠堂对孩子并没有那么大的吸引力,他们不会玩泥巴、弹榄核、拍纸片,更缺少一起抓迷藏、丢手绢的玩伴。

无所事事的老年人,每天只能到祠堂找老伙计喝茶、聊天、下棋、打牌、拉二胡,就像小时候到祠堂找伙伴玩一样。人生阶段的最初和最后,竟是如此惊人的一致。

有的居住在外地甚至是外省的老人,在垂危之际说什么也要赶回老家。因为在村子之外身故,遗体是不允许进村的,那样不吉利。有的老人甚至吸着氧气躺在救护车里赶回来,可谓是争分夺秒。为的是能吊住一口气,好让家人穿寿衣,接着进厅堂、做法事,然后在祠堂里大摆宴席,风风光光做一次人生的告别。

前厅墙壁上,嵌有石板做成的芳名录,那是重修祠堂热心捐款的乡亲名字和金额。里面有的人平时并没有在村里住,甚至几十年都没有回来过,但他们捐起钱来,异常慷慨。中厅墙壁上,挂有相框,里面有乡亲们在各种活动的留影。

他们有的还在,有的已经不在了。

闲聊的老人,有时会提起从前的某个片段、某件事情、某个人物。那些远去的人,像愈贤老叔、四老叔、细老叔,在某次闲谈中又一次清晰起来。

我不禁想了想,过了二十年,我会不会也和他们一样,一样到祠堂来找老朋友聊天,聊小时候弹榄核、拍纸片、玩泥巴的事情,聊那条莫名其妙咬伤我的蜈蚣。

祠堂像一座时光驿站,贯通着从前、现在、以后,那些来来往往的人,在祠堂里留下匆匆的身影,最终融进了祠堂的历史。

有人说,人的一生,都走在回家的路上。

很多人看似渐行渐远,但人生的起点和落点,却在祠堂不约而同地交汇。

他们的一生,有意无意间被祠堂概括了。

本文关键词:潮汕民居祠堂,潮汕祠堂文化内容,潮汕祠堂讲究什么风俗,潮汕地区祠堂,潮汕祠堂堂号。这就是关于《潮汕祠堂讲究,细说潮汕地区的“祠堂文化”》的所有内容,希望对您能有所帮助!

- 上一篇: 火影忍者各代五影分别是谁,火影中各代五影之间的共性

- 下一篇: agree过去式,agree的过去式

- 最近发表