百科生活 投稿

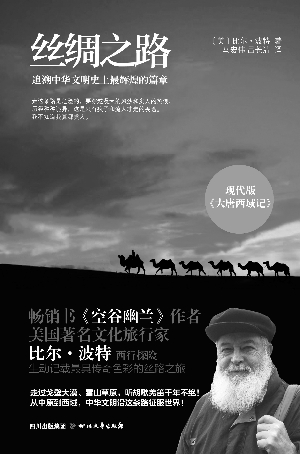

关于【丝绸之路概念】:一口气读懂“丝绸之路”的来龙去脉,丝绸之路概念(丝绸之路概念的提出),今天小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

- 内容导航:

- 1、丝绸之路概念(丝绸之路概念的提出)

- 2、一口气读懂“丝绸之路”的来龙去脉

1、丝绸之路概念(丝绸之路概念的提出)

丝绸是柔软的,它的幽雅与奇幻,色泽与纹理,代表了精致、富庶、高贵、江南、水以及摇曳斑斓的理想生活。它是古代中国的一个世俗符号,让一辈辈的先人们趋之若鹜,渴望衣锦而行,吹气如兰。丝绸也是坚硬的,当它从中国南方的蚕桑之地一跃而起,掉头北向时,一种神秘的意志与情怀便贯注其中,于是它就成了拓荒、西进、光荣、牺牲、开放和胸襟的代名词。它腋下生翼,高挂于北斗之上,由此成了我们这个民族一根生动的血管,一条脊椎般的天路,纵横西东。

谁也未曾料到过,一只卑微的蚕所吐露的内心,却在此后风沙漫天的西域,在苍茫无尽的岁月深处,结成了一条天网般的大道。——在这条路上,走来了宗教、乳香、琥珀、玳瑁、玉石、天马、植物和各种菜蔬,也走去了丝绸、铜镜、凤凰、纸张、印刷、儒典和灿烂诗篇。这条路不仅输送了贸易、技术和图案,同时也交流了思想、伦理、道德和人生观。无疑,它是人类历史上最具想象力和变革精神的一条通道,它用一匹浪漫的丝绸,将东方和西方紧密地簇拥在了一起。它是当年的全球化的逼真体现。它犹如一道灵光,让古代中国获得了神示,找见了一块“上马石”,也找见了一片能够凭倚的广袤后方,一个新的方向。

所以,当卓越的地理学家费迪南·冯·李希霍芬男爵于1877年,在他的《中国》一书中第一次造出“丝绸之路(THE SILK ROAD)”这个词时,横亘于亚洲腹地深处的这一条天路,便逐渐掸落了灰尘,露出了它清晰的五官和婀娜的身姿。是的,丝绸是物质的,不仅可以穿衣蔽体,展示身份与地位,同时亦是能够量化的,去充当货币和军饷。但在我们民族的心灵史和成长史中,丝绸更是精神性的,它是独立、自信、富裕、和平和原创的象征。丝绸之路仿佛一组庞大而顽强的神经系统,延展于长安以远的广大西域,让那里的生民和万物谨守四序,春种秋收,迁延至今。

太庞大,也太深邃了,所以我只能选取河西走廊这一段,来探究丝绸之路的秘密奥义。

河西走廊,亦称甘肃走廊,因其位于黄河上游以西,又称河西走廊。它东起天堑乌鞘岭,西达古玉门关,绵延一千余公里。它南倚一脉千里的祁连山和阿尔金山,北靠罡风浩荡的马鬃山、龙首山与合黎山,形成了一条绿洲连绵的狭长通道。河西走廊所辖的武威(凉州)、张掖(甘州)、酒泉(肃州)、嘉峪关、敦煌(沙州),自古而来就是水草丰美、物产丰富的西北粮仓,同时又是重要的战略要地和边防要塞。在中国境内的丝绸之路上,尤以河西走廊显得底蕴深厚,波澜壮阔,一再地承载了我们民族最初的梦想和积极的作为。

那么,在历史的肌理深处,在流沙坠简似的过往岁月中,丝绸之路究竟为我们民族带来了什么样的启蒙?怎样的开篇?这里,谨以河西走廊为例:

壹

河西走廊印证了我们民族奔跑的少年时代与青春期

是的,大地说明了他们。

考察世界上任一民族的历史与发展,必须返身回向,深入她的源头,去探究她何以成为现在的全部理由。这些理由包括骨骼、血脉、经络、DNA等,也包括她童蒙的开启与稚嫩的涂鸦。古埃及人在他们成长的初期,便贡献了灿烂的金字塔、法老、面具、木乃伊和无数尼罗河的传说。古希腊和古罗马人在他们的发声阶段,捧出了神话、传奇、庙宇和恢弘的哲学,泽被了后世的文学与艺术。在耶路撒冷和阿拉伯半岛上,几个悠久的民族创立了各自的宗教,树立了圣人和规范,由此绵延千年,始终在测度着人们心灵的深度和信仰的方向。在两河流域及波斯高原,一串阿拉伯数字,一本《天方夜谭》,一座空中花园,至今犹如天籁之水,令我们扪心倾听,获取了不竭的营养与灵感。

在我们民族的早期,也有一个抽枝发芽、表情焕然的天真童年。那时的先人们驻守晨昏,沐浴天地,身体是干净的,精神是清洁的,一派无邪的欢乐。那是《诗经》的时代。她一点儿也不逊色,她奉献出了瑰丽的诗篇、农耕、节气和对这个星球上自然万物的神奇想象。她背靠西天,在东方的土地上一个人顾影自盼,渴望淬火,求取一种庄重的成人礼。

于是,试探来了,匈奴大军仿佛一堵垮下来的高墙,催逼着她快速成长。

如今的河西走廊,呈现出了这个地球上除海洋之外的所有的地形地貌。沙漠、雪山、戈壁、草原、绿洲、冰川,以及无垠的良田,使这里成了一片成人的风景,如果你不了解她的前世今生,如果你不曾听见过风中传来的远古的呼啸,你就不会爱上她。那时的匈奴人骑在马上,显然窥见了这一片壮烈风景,他们若一阵烟尘似的席卷南下,却冷不丁地碰见了一位少年。不,是整整一群,一群长身玉立的白衣少年。

领头的少年叫刘彻。后世的人们因为他的不世之功,将其尊称为汉武大帝。

自秦至汉,我们民族的少年时代便拉开了帷幕。幸运的是,登上这个少年舞台的恰巧是一帮天纵之才,他们好奇,奔跑,血勇,独孤求败,渴望征服,每一块肌肉上都充满了力量与雄性荷尔蒙。他们一心想看遍世上的所有风景,想去追逐落日,去触摸地平线的尽头。那是一个行动的时代,是我们民族的“旧约年代”,没有废话,没有陈词,也没有羁绊。她碰巧遇上了南下的敌手,不免怒发冲冠,引刀一试。

那一刻,江山和社稷就寄在了这一群美貌少年的身上,他们的名字可以开出一个长长的单子:刘彻,卫青,霍去病,李广……他们的信念就是匈奴未灭,何以家为。他们相信自己就是一块耐火的城砖,要去奠基。他们明白自己必须做一把刀,不能躲在鞘中,自毁锋芒。对了,还有一个姗姗来迟的使臣张骞。他第一次用双脚丈量了这一条河西走廊,他踏勘,他摸排,他受难,他几乎用一己之力,像一枚尖锐的针刺破了未知的天幕,不辱使命,找见了方向和地平线,完成了这一趟“凿空”之旅。——那一刻,这个帝国在开疆斥土,在金戈铁马,上演了一幕幕浪漫主义和英雄主义的大戏。无疑,这是一出恳切而艰难的成人礼,让我们民族在燃情岁月中终于技成出徒,有了初次的飞翔。

的确,唯有大地,唯有河西走廊,才能说明这一群奔跑而壮美的少年。在《飞将军》一诗中,我曾经这样写道:

多少漠北 多少黄沙碧血

多少首级 篝火 杀戮和夜宴之饮

多少密集的箭矢 像冲突的内心

多少征衣 带着露水 多少寒凉

让一个人的骨骼清丽 多少回望

多少难以启齿的爱 干涸到底

多少辞别 多少马革裹尸

在丘陵 雪山 戈壁 多少一览

无余的热情 寂灭成灰

多少速度 多少蹄铁和巨石

砌筑了飞行 多少奔跑和跌仆

青春 回忆 燃情岁月中的丰碑

多少结盟 但走下去的还是自己

多少宫阙与丹墀 一册山河里

多少开疆斥土 犹如血红色的

晚霞 犹如一张无辜的羊皮

多少书写 被世代转移

多少酒 胡舞 传唱 被夜色记取

多少天空 忘了祭祀 多少

马背上的神祇 带着秘密的意志

多少里 才能返身看清自己

多少千回百转 配得上引颈一死

也恰是在那时,我们民族才正式获得了自己的姓氏、血缘、谱系和底色,才真正拥有了自己的西部疆域、后方、屏障以及梦想的仓库。这一条千里走廊,带着她无尽的石窟、烽燧、城墙、崖壁和山脊,让一个新生的帝国不仅有了广阔的战略纵深,也有了精神的海拔与高度,真可谓敦煌日落,大漠苍黄,饮马冰河处,西认天狼。

这一时期,我们民族的属相是马。天马高蹈,长歌不绝。

一个人仅仅有了成人礼是不够的,他还需要一场青春的确立。对我们民族而言,这一场青春期的挥洒和宣喻,醉酒与狂欢,追逐和认知,则是由一群从大唐盛世里逃逸而出的诗人和释子们完成的。文章千古事,社稷一戎衣。于是,在少年刘彻之后,在西进的硝烟渐渐消失后,这个国家先后有了法显、玄奘、鸠摩罗什等人去取经,去问道,去译介,去求索,从而满足自己对天边的一切想象,用远方的养料来填充自己饥渴的求知欲。至今,矗立在凉州城内的罗什寺,仿佛仍在用一枚枚珍贵的舍利,诉说着当年的脚印、美和青春。

在求法僧的另一侧,于河西走廊的晨昏中,还有一群诗人们衔命出走,一路上题诗作赋,歌吟不断。他们用平仄和声律,去给大地贴标签,去命名,去记录,去寻求一种新的可能。他们给这个国家带来了新的视角、新的叙事和新鲜的道路,带来了别样的方言与风俗,也带来了一个又一个新鲜的地名,以诗入史,以史入诗。他们的诗歌和漫游,想象与书写,是那一个燃情岁月里的主旋律、畅销书和焦点所在。他们内心的律令就是西进、西进、西进,每一个诗人就是一支军团,一支猎猎远去的轻骑兵。那一刻,他们一定没有被贬谪、被抛弃、被割肉的孤儿感。因为他们是我们民族最优秀的一批先遣军,一群儿子娃娃,他们相信自己拳头上能站人,胳膊上可跑马,相信唯有旷野中才有真实、磨砺、光荣与盛名,但这些必须靠一腔血勇和青铜之骨骼才能去争取,去拥戴,去捍卫。

说到底,那时的他们,心中还保有一个伟大的信条:天下!

天下的秘诀其实就两颗字:兴,亡!但在兴亡之际,有一支笔,一卷空白的汗青,就站在你的面前逼视你,让你判断和抉择。那一刹,天下也等于一册史书,菩萨心,霹雳手,你要么流芳,要么遗臭,它会一丝不苟地书写你,毫无绥靖和模糊。

天下还是一个词:天良!他们笃信三尺头上有神明;有一根尺子在测度;有一杆秤在掂量;有一盏心灯,永远不会被无辜地吹灭,像太阳。

天下另有一个同义语:苍生!

因为,那时候的江山远阔,是用来眺望和珍爱的;那时候的月亮也朴素,是用来怀想和寄托的;那时候的飞鸟有翅膀,野兽带牙齿,大地上的四季泾渭分明,是和苍生一起合唱的;那时候的一封家书蓬头垢面,足够跑垮一匹马,跑烂十几双鞋子;那时候的钱叫银子,是月亮白的,揣在怀里是沉甸甸的;那时候还有一种普天下的香草,名叫君子;那时候天上有凤凰和鲲鹏,地上有关公和秦琼,亦有剑客与死士,身上背着忠义和然诺,万人如海,不露痕迹;那时候的心也是亮的,还没有瞎掉,一睁开眼睛,就知道天良犹存,所谓的天下其实是每一位苍生的。

明月出天山,苍茫云海间,长风几万里,吹度玉门关。于是,像李白、王昌龄、岑参、王翰等诸多诗人的汗漫诗篇,一定有着她命运般的来路,同时也宣喻了她不可遏止的方向。——向西突进,经略西域,就是当年的国家叙事,也是我们民族在那一个青春年代的叙事主轴。此可谓剑影处,飞沙走石,梦功名,投笔也昂藏。英雄路,正堪回首,标汉追唐。

无疑,在这一场焰火喷涌的青春期,我们民族的属相是龙。盘踞天空,佛雨洒布。

贰

河西走廊的尘封,让我们民族失却了真正的国家性格

在奔跑的少年时代和青春期结束后,我们民族俨然花落莲出,成了一个泱泱帝国,坐在沉重的龙椅上,进入了漫长而臃肿的中年。——她有了刻板的秩序与等级,有了严格的礼仪和规制。她的富裕和胃口,让身形渐渐地肥胖了起来,蜷作一团,忘了眺望和警醒。她的刀枪入库,马放南山,让其放弃了追逐与做梦。她实行了严格的海防和塞防,鸵鸟一样,令自己的版图慢慢枯干,逐渐板结,以至于内心坍塌,有了深渊般的黑洞,吸食着一切向外与扩展的冲动,一切积极的作为。她不再血勇,也不贲张,更不凌厉,相反却学会了养生和咳嗽。她炼丹。她望气。她富态。她圆滑。她“三高”。她绘制了各种长生不老的秘笈。她开始灰头土脸地从河西走廊这一条长路上大规模地收缩了回来,埋头于宫殿与朝堂,自锢于内讧和权术,分心于茶艺及歌舞。即便蒙元和努尔哈赤像一堵堵高墙倾轧而下,她也只能衰弱无力,在精神上挥刀自宫,顾影自怜,写下一首首弱不禁风的宋词元曲和红楼遗梦。

至此,河西走廊彻底荒芜了,萧条了,干涸了。

在罡风和尘暴掩埋不住的大路两岸,迄今仍留有往昔英雄们的辙印和箭矢,仍有哀歌以及狼烟遍地的灰烬。北斗七星高,哥舒夜带刀,至今窥牧马,不敢过临洮,如此凛冽剽悍的谣唱,在后世的岁月中几近于一种传说,一首肝肠寸断的悼亡曲。

致命的是,尘封的河西走廊,让我们民族失却了一次建立真正的国家性格的机遇。

究其里,所谓的国家性格就仿佛一根带电的脊椎骨,能让一个民族挺立起来,持续地拥戴和保有她的民众、传统、文化、政治、历史与锦绣山川。在它的庇护下,家庭、社会、文明礼仪和可持续的繁荣都将成为一种常态,一种题中应有之意。国家性格不应该仅仅是一个民族的表情,也不只是一种感性的表达,更是骨骼、血脉、经络和DNA,静水深流,金沙深埋,一再地契入到了这个民族的心理与肌理的最深处,凝成了一种思想和价值观,须臾不可更替,唯有不断地充盈和丰富,才能勃兴而阔大,犹如参天之树。

一根带电的脊椎骨,往往会在历史的重大关口,霹雳而下,烁烨光辉,一刹那照亮了脚下的道路和方向。但是,在河西走廊以至整个丝绸之路尘封之前,我们的民族却来不及去整理、锻造和熔铸,从而失却了一个凤凰涅槃的宝贵时刻。

叁

开启“一带一路”建设,实则是“中国史诗”的真正开篇

狮子老了,但它毕竟是狮子。

事实上,尘封千年的丝绸之路,并不是远避一隅,也没有一时一刻离开过我们民族的文明进程。相反,在滚滚消失的岁月里,她用自己枯干的脊梁,独自支撑起了一片浩瀚西天,静候着罡风尽逝、重拾山河的那一天。她用不曾凉却下去的壮烈风景,依旧保存下了对英雄挽歌的记忆、追怀和景仰。她用流沙坠简似的诉说,仍然闪现出了昔日的爝火、杀伐与呼啸。她也用了纵贯千里的脉脉深情,吁请和平降临,来为我们民族的昨天、今天和未来恳切祈祷。她沉浸。她不语。她内敛。她一直在酝酿庄严,静待着一个拨云见日的时刻。

或者说,如河西走廊这样优美的仓库,不仅参与到了世界上唯一将五千年文明完整带入了今天的国家行动中,她还以自身的卑微存在,保存下了对早期文明的书写与珍爱。在遗址遍地的河西走廊,有关丝绸之路上的吉光片羽历历在目,俯拾皆是,比如敦煌。

敦煌不光是一座莫高窟,实际上,她是几种文化的总枢,是古代西部中国甚至中亚以远的文化首都。无论从历史、地理、军事、贸易、宗教、民族和风俗,还是从我们民族的缘起与精神气象上讲,她都有一种奠基或启示的意义。敦煌也不是因为藏经洞的发现才广为人知,成为今天的显学的,她始终占据着这一片大陆腹地深处所有文明的制高点,而像莫高窟、榆林窟、断长城、玉门关、阳关等的遗址,仅仅是“敦煌”这个母题的一小份子。她是地标。她亦是领头羊。

在2000年出版发行的拙著《大敦煌》中,我这样写道:所谓宇宙的乡愁和广阔的忧伤,于我而言,只是穿行在北半球日月迎送下的这一条温带地域中,它由草原、戈壁、沙漠、雪山、石窟、马匹和不可尽数的遗址构成。在一首一以贯之的古老谣风中,它更多的是酒、刀子、恩情和泥泞、灾祸、宗教、神祇、生命及牺牲,正义和隐忍提供着铁血的见证;而在人类的烽燧和卷册中,楼兰王国、成吉思汗、丝绸之路、风蚀的中国长城、栈道、流放和最珍稀的野兽,如今都成为了一捧温暖的灰烬。——北半球这一段最富神奇和秘密意志的大陆,不是一个地理名词,不是一个历史概念,更不是一个时空界限。它是文化的整合,是一个信仰最后的国度。

一定的,只有在这个方向上,我们民族的龙马精神才有了根据和源头,我们民族也才能重新找回曾经的强劲脉搏,拾取过去的自信与笑脸。

朱云汉先生在《高思在云:一个知识分子对21世纪的思考》一书中说:21世纪最重要的挑战就是去理解、应对中国崛起及其带来的世界秩序的重组。在过去的300年里,只有4个历史事件可以跟中国的崛起相提并论。第一是18世纪英国的工业革命,第二是1789年法国的大革命,第三是1917年的俄国十月革命,第四是19世纪末到20世纪初美国的崛起。

洵不虚言。

由此可见,重开河西走廊以及丝绸之路,就是要找回我们民族不曾消逝的少年时代和青春岁月。因为血没有变凉,梦依旧滚烫。

2014年7月,习近平主席在一次讲话中,结尾时引用了一生钟爱中国文化的美国诗人玛丽安娜·摩尔的诗作《然而》说:“胜利不会向我走来,我必须自己走向胜利。”同样的情怀和热忱,也曾经出现在了康乾盛世时的诗人黄仲则的《将之京师杂别》一首中。他这样说:“自嫌诗少幽燕气,故作冰天跃马行”。

而现在,重新敞亮一新、开阔包容的河西走廊乃至于整个丝绸之路,将会是我们民族复兴大业、实现梦想的“冰天跃马”之旅,更是“中国史诗”的真正开篇。

在1994年写下的《丝绸之路》一诗中,我这样诉说:

大道昭彰,生命何需比喻。

让天空打开,狂飙落地。

让一个人长成

在路上,挽起流放之下世界的光。

楼兰灭下 星辰燃烧 岁月吹鸣

而丝绸裹覆的一领骨殖

内心踉跄。

在路上,让一个人长成——

目击、感恩、引领和呼喊。

敦煌:万象之上的建筑和驭手。

当长途之中的灯光

布满潮汐和翅膀

当我们人生旅程的中途

在路上,让一个人长成——

怀揣祭品和光荣。

寺院堆积

高原如墙

大地粗糙

让丝绸打开,青春泛滥

让久唱的举念步步相随。

鲜血涌入,就在路上

让一个人长成

让归入的灰尘长久放射——

爱戴、书写、树立、起步

以至一路高歌。

帛道。

骑马来到的人,是一位大神。

文/叶舟

原载《人民日报》 本报有删节

2、一口气读懂“丝绸之路”的来龙去脉

丝绸之路是张骞出使自西安起途经甘肃至新疆连接地中海各国到达中亚西亚等地,全长6440公里的贸易之路,是中国汉代时期重要的对外窗口。

自汉朝建立以来,北方的游牧民族匈奴族就不断袭扰大汉王朝。公元前二世纪左右,匈奴人赶走了原本居住在甘肃西部河西走廊一带的月氏部落,占领了河西走廊。

丝绸之路地理示意图

河西走廊位于甘肃省西部,东西长约1200多公里,南边是平均海拔4000米以上的祁连山脉,北为开阔的内蒙古高原。河西走廊就位于祁连山和内蒙古高原之间,形似走廊,又因地处黄河以西,因此得名河西走廊,是连接中原和西域的交通要塞。这样以来,大汉王朝的北部和西部都是匈奴人的领地,他们常常袭扰大汉的边境,奴掠汉民,抢夺牛羊财富,这使大汉的几任君主很是头疼。

公元前一四一年三月九日,四十八岁汉景帝刘启在未央宫中因病去世。16岁的刘彻继承父之王位。大汉在历经六位帝王的经营之后,国库充盈、百姓安居乐业,实力大为增强。但是,外交和军事的孱弱,成为了这位年轻君王的心病。

在汉武帝刘彻即位不久后,一直积极备战,随时找准时机和匈奴开战。从偶尔俘虏的一个匈奴口中得知,当时匈奴人攻占河西走廊后,老上单于杀死了月氏部落的首领,并将其头颅砍了下来,作为酒器以示炫耀。

月氏部落本想为首领报仇,但却因没有实力而继续迁徙到更西边的“西域”地区。刘彻认为这是一个绝好的机会,可以联合月氏部落前后夹击匈奴。

而汉武帝身边的大臣对西域的情况一无所知,他们只知道度过黄河就会有一条通往西域的狭长通道。

于是攻打匈奴的计划在汉武帝心里油然而生。汉武帝下令在全国寻找可以去往西域的使者。不久,就在今天的汉中城固县找到了年仅27岁的张骞。张骞觉得这是一件建功立业的好事,也是一件影响汉王朝的大事。汉武帝非常高兴,亲自为张骞送行,还让已经归顺大汉的匈奴人“堂邑父”作为张骞使团的向导。

公元前139年,张骞和他的使团踏上了前往西域的道路,渡过黄河从祁连山南部的扁都口进入河西。张骞一行在行至河西走廊腹地时,遇到了匈奴人的骑兵队,匈奴骑兵将张骞一行全部抓获。匈奴的“右部诸王”将张骞等人押送到匈奴“王庭”(今内蒙古呼和浩特附近),在王庭张骞见到了匈奴族的最高首领“军臣单于”。军臣单于通过了解得知了张骞去往西域的意图后,就极力地拉拢张骞,打消其出使月氏的念头,还为他迎娶了一位匈奴族的妻子,但是张骞始终没有忘记汉武帝交给自己的使命。

转眼间,张骞已经在匈奴部落生活了十年,十年间的见闻让张骞充分地了解了西域。一天,张骞趁匈奴不备带着随从堂邑父逃出了匈奴领地(期间曾出逃几次均未遂,被抓回来严加看管)。逃出后的张骞,并没有选择直接回到长安,而是继续寻找月氏部落的下落。此时的月氏在经过长期迁徙后,被分为了两个部分,大部分月氏人继续往西经过大苑国来到阿姆河流域一带,称之为大月氏;还有一部分留在了祁连山西部和羌人混居,被称之为小月氏。

张骞的再得知这一消息后,决定继续向西寻找“大月氏”的下落。进入西域后道路复杂路途坎坷,张骞和堂邑父越过茫茫大漠,经过康居、大宛等国,翻过了帕米尔高原,九死一生,终于来到了大月氏的驻地。

当大月氏的首领见到这位来自于东方的汉人后十分惊讶,对张骞盛情款待,但是对汉武帝提议的夹击匈奴却没有兴趣。大月氏的首领告诉张骞,这里土地肥沃水资源丰富,百姓安居乐业,月氏人已经从游牧民族逐渐转向农耕民族,无心东归。张骞在大月氏停留了一年多时间,曾多次劝说月氏国王,月氏国王都没有给张骞明确的答复,心灰意冷的张骞只好返回长安。

为了避开匈奴,张骞决定走青海的羌族区,但是此时的羌族区也被匈奴人所占领,张骞在行至匈奴领地后再次沦为了匈奴的俘虏。张骞觉得自己这次必死无疑。幸运的是,公元前一二七年,匈奴族首领军臣单于去世,张骞趁乱逃出,一路向东回到了长安。

张骞这回从西域回来时,带回来的西域地图和大汉百姓从未见过的农作物种子以及在西域的见闻,深深震撼着这个王朝的每一根神经。张骞把这些信息汇报给了汉武帝,汉武帝十分满意,随即决定攻打匈奴,打通河西走廊迫在眉睫。

公元前121年,大汉名将霍去病赶走了长期占领河西走廊上的匈奴人,收复河西之地,使河西正式纳入大汉的版图。为了加强河西的管理,最早设立酒泉郡,武威郡。公元前111设立张掖郡,公元前88年设立敦煌郡。这就是历史上有名的“河西四郡”。河西走廊的打通,连通了中原与西域的贸易往来。

公元前119年张骞再次率领三百多随从,携带大量金币、丝帛等财物和牛羊万头,第二次踏上西行之路。此行的目的,一是和乌孙国联合夹击匈奴,消灭匈奴的右侧军事力量;二是宣扬国威,劝说西域各国与汉帝国联合,使之成为汉王朝的附属国。

张骞到达乌孙时,乌孙爆发了内乱,没有达到劝说乌孙夹击匈奴的目的。不过,张骞的副使们又分别访问了中亚的大宛、康居、大月氏、大夏等国,扩大了大汉王朝的影响力,增强各国之间的关系。

四年后,即公元前115年,张骞一行返回长安。回到长安后张骞被汉武帝封为“博望侯”,意为“广博瞻望”。一年后张骞在长安去世。这位伟大的外交家虽已辞世,但是这条由他走过的“丝绸之路”仍在继续。我们继承了张骞的遗志,继续开拓这条伟大的丝路。

600年后海上丝路开通,元代草原丝路开通,这就有力地证明了我们的祖先在丝路的开拓上面从未停止过,这不仅是张骞本人的功劳,更是古代劳动人民勇于开拓的智慧体现。

伟大的史学家司马迁在《史记》中记载张骞“凿空西域”,凿是代指开凿,意为速度缓慢,说明张骞出使得不易。公元1877年德国地理学家李希霍芬根据自己在中国的见闻创作了一本名为《中国》的书,这是“丝绸之路”概念的首次提出。

汉宣帝时期(公元前60年),西汉政府取得了对匈奴的最终胜利,开设西域都护府,新疆地区从此变为中国不可或缺的一部分,新疆少数名族与汉族文化交流进入了繁荣阶段。

公元前2年,西域大月氏使臣伊存在长安城向中国弟子口授《浮屠经》,佛教从此正式传入中国。

公元16年,西域多国与王莽政权断交,丝绸之路被迫中断。

东汉时期(公元73年),决心不入虎穴,焉得虎子的班超随大将军窦固北击匈奴,重新打通了断交58年的丝绸之路,被封为“西域都护”班固在西域经略30余年,进一步加强了西域与内地的联系。

公元97年班固派副使出使大秦(古代对罗马帝国的称呼),丝绸之路延伸至条支海(现波斯湾),从东亚延伸至西亚,超越之前衰败的丝绸之路。

魏晋南北朝时期,这条地理贸易大通道被划分为三条:西南丝绸之路、西北丝绸之路和海上丝绸之路。

北魏文成帝把断绝已久的丝绸之路通过与波斯的交流再次连接,从此波斯玻璃器皿流入中国。

隋朝结束了南北分裂的格局,国家再次实现一统,丝绸之路贸易文化交流继续加深。唐代是丝绸之路最繁盛的时期,各种宗教随之流入中国。唐初东罗马的景教,唐中期波斯传入的序教又叫拜火教,唐代受丝绸之路影响带入中国的所有物品名词都加以“胡”字,例如:胡萝卜、胡琴、胡椒等。

据不完全统计唐朝曾与三百多个国家和地区相互交流建立联系,自安史之乱后丝绸之路逐渐走向下坡路。宋元时期中国版图逐渐缩小,海上丝绸之路繁盛,陆上丝绸之路逐渐被取代,元代的丝路是以宗教为主,侧面体现丝绸之路的衰败。

明清时期中国实行闭关锁国政策,自宋代起海上丝绸之路的繁盛促使了中国造船技艺的提升,陆上丝路走进了尾声。

走入新时代,“一带一路”再次吹响了中华民族崛起的号角,这条担负着世界和平、政治经略、文化交融和贸易繁荣的黄金通道再一次焕发出勃勃生机。

本文关键词:丝绸之路概念解释,丝绸之路概念的形成及内涵,丝绸之路概念股龙头,丝绸之路概念提出的意义,丝绸之路概念的形成及其在中国的传播。这就是关于《丝绸之路概念,一口气读懂“丝绸之路”的来龙去脉(丝绸之路概念是谁提出来的)》的所有内容,希望对您能有所帮助!

- 最近发表